マニュアル

- Unity User Manual (2019.3)

- パッケージ

- Verified and Preview packages

- 2D Animation

- 2D Common

- 2D IK

- 2D Path

- 2D Pixel Perfect

- 2D PSD Importer

- 2D SpriteShape

- Adaptive Performance

- Addressables

- Ads IAP Mediation Adaptor

- Advertisement

- AI Planner

- Alembic

- Analytics Library

- Android Logcat

- Animation Rigging

- AP Samsung Android

- AR Foundation

- AR Subsystems

- ARCore XR Plugin

- ARKit Face Tracking

- ARKit XR Plugin

- Asset Bundle Browser

- Asset Graph

- Barracuda

- Build Report Inspector

- Burst

- Cinemachine

- Code Coverage

- Collections

- Core RP Library

- Custom NUnit

- Device Simulator

- DOTS Editor

- Editor Coroutines

- Entities

- FBX Exporter

- Film and TV Toolbox

- Game Foundation

- Google Resonance Audio

- Google VR Android

- Google VR iOS

- Unity の Havok Physics

- High Definition RP

- High Definition RP Config

- Hybrid Renderer

- Immediate Window

- In App Purchasing

- Input System

- Jobs

- Lightweight RP

- Magic Leap XR Plugin

- Mathematics

- Memory Profiler

- Mobile BuildReport

- Mobile Notifications

- Mono Cecil

- Multiplayer HLAPI

- Oculus Android

- Oculus Desktop

- Oculus XR Plugin

- OpenVR Desktop

- Package Development

- Package Validation Suite

- Performance testing API

- PlayableGraph Visualizer

- Polybrush

- Post Processing

- ProBuilder

- Profile Analyzer

- ProGrids

- Quick Search

- Remote Config

- Scriptable Build Pipeline

- Searcher

- Settings Manager

- Shader Graph

- Share WebGL Game

- Subsystem Registration

- Terrain Tools

- Test Framework

- TextMesh Pro

- Timeline

- UI Builder

- Unity Android Platform

- Unity AOV Recorder

- Unity Collaborate

- Unity Distribution Portal (UDP)

- Unity Linux Platform

- Unity macOS Platform

- Unity NetCode

- Unity Physics

- Unity Platforms

- Unity Recorder

- Unity Reflect

- Unity Render Streaming

- Unity Transport

- Unity User Reporting

- Unity Web Platform

- Unity Windows Platform

- Universal RP

- USD

- Vector Graphics

- Visual Effect Graph

- Vuforia Engine AR

- WebRTC

- Windows Mixed Reality

- Windows XR Plugin

- Xiaomi SDK

- [XR Interaction Subsystems][] <br/>

- XR Interaction Toolkit

- XR Legacy Input Helpers

- XR Management

- ビルトインパッケージ

- 2D Sprite

- 2D Tilemap Editor

- AI

- Android JNI

- Animation

- Asset Bundle

- Audio

- Cloth

- Director

- Image Conversion

- IMGUI

- JSONSerialize

- Particle System

- Physics

- Physics 2D

- Screen Capture

- サブシステム

- Terrain

- Terrain Physics

- Tilemap

- UI

- UIElements

- Umbra

- Unity Analytics

- Unity UI

- Unity Web Request

- Unity Web Request Asset Bundle

- Unity Web Request Audio

- Unity Web Request Texture

- Unity Web Request WWW

- Vehicles

- Video

- VR

- Wind

- XR

- パッケージをキーワードで探す

- Unity の Package Manager

- カスタムパッケージの作成

- Verified and Preview packages

- Unity を使用する

- Unity のインストール

- はじめに

- アセットワークフロー

- 主なウィンドウ

- ゲームの作成

- エディター機能

- 分析

- アップグレードガイド

- 自動 API アップデーターの使用

- Upgrading to Unity 2019.3

- Upgrading to Unity 2019.2

- Upgrading to Unity 2019.1

- Unity 2018.3 へのアップグレード

- Unity 2018.2 へのアップグレード

- Unity 2018.1 へのアップグレード

- Unity 2017.3 へのアップグレード

- Unity 2017.2 へのアップグレード

- Unity 2017.1 へのアップグレード

- Upgrading to Unity 5.6

- Unity 5.5 へのアップグレード

- Unity 5.4 へのアップグレード

- Unity 5.3 アップグレードガイド

- Unity 5.2 アップグレード ガイド

- Unity 5.0 アップグレードガイド

- 4.0 へのアップグレードガイド

- Unity 3.5 アップグレードガイド

- インポート

- 2D

- 2D ゲーム

- 2D ソート

- スプライト

- タイルマップ

- 2D 物理演算リファレンス

- グラフィックス

- レンダリングパイプライン

- カメラ

- ポストプロセス

- ライティング

- メッシュ、マテリアル、シェーダー、テクスチャ

- メッシュのコンポーネント

- マテリアルの作成と使用

- テクスチャ

- シェーダーを書く

- スタンダードシェーダー

- パーティクルのスタンダードシェーダー

- 旧シェーダーコード

- シェーダー

- Particle systems in Unity

- パーティクルシステムとは何か?

- パーティクルシステムの利用

- 簡易な爆発の作成

- 車両からの排気煙の作成

- パーティクルシステム - 頂点ストリームとスタンダードシェーダーサポート

- パーティクルシステム GPU インスタンス

- パーティクルシステム C# Job System インテグレーション

- パーティクルシステム

- パーティクルシステム

- パーティクルシステムモジュール

- Particle System メインモジュール

- Emission モジュール

- Shape モジュール

- Velocity Over Lifetime モジュール

- Noise モジュール

- Limit Velocity Over Lifetime モジュール

- Inherit Velocity モジュール

- Force Over Lifetime モジュール

- Color Over Lifetime モジュール

- Color By Speed モジュール

- Size Over Lifetime モジュール

- Size by Speed モジュール

- Rotation Over Lifetime モジュール

- Rotation By Speed モジュール

- External Forces モジュール

- Collision モジュール

- Triggers モジュール

- Sub Emitters モジュール

- Texture Sheet Animation モジュール

- Lights モジュール

- Trails モジュール

- Custom Data モジュール

- Renderer モジュール

- Particle System Force Field

- Terrain (地形) エンジン

- ビジュアルエフェクトのコンポーネント

- コンポーネントのレンダリング

- 高度なレンダリング機能

- グラフィックスパフォーマンスの最適化

- グラフィックスチュートリアル

- 物理演算

- スクリプト

- スクリプティング概要

- スクリプトの作成と使用

- 変数とインスペクター

- コンポーネントを使ったゲームオブジェクトの制御

- イベント関数

- タイムとフレームレートの管理

- ゲームオブジェクトの作成および削除

- コルーチン

- 名前空間

- 属性

- イベント関数の実行順序

- 自動メモリ管理

- プラットフォーム依存コンパイル

- 特殊フォルダーとスクリプトのコンパイル順

- Assembly Definitions

- マネージコードストリッピング

- .NET プロファイルのサポート

- 追加のクラスライブラリアセンブリの参照

- 安定したスクリプティングランタイム - 既知の制限

- ジェネリック関数

- スクリプトの制限

- スクリプトのシリアル化

- UnityEvent

- Null Reference Exception

- 重要なクラス

- ベクトルのクックブック

- JSON 形式へのシリアル化

- ScriptableObject

- 起動時エディタースクリプト実行

- スクリプティングツール

- イベントシステム

- C# Job System

- プラグイン

- スクリプティング概要

- マルチプレイヤーゲームとネットワーク

- マルチプレイヤーゲーム作成の概要

- マルチプレイヤープロジェクトの設定

- NetworkManager の使用

- Network Manager HUD の使用

- Network Manager HUD の LAN モード

- マッチメーカーモードの Network Manager HUD

- シングルプレイヤーゲームを Unity Multiplayer に変換

- デバッグ情報

- マルチプレイヤー高レベル API

- Multiplayer コンポーネントリファレンス

- Multiplayer クラスリファレンス

- Multiplayer 暗号化プラグイン

- UnityWebRequest

- オーディオ

- オーディオの概要

- オーディオファイル

- トラッカーモジュール

- Audio Mixer

- ネイティブオーディオプラグイン SDK

- Audio プロファイラー

- アンビソニックなオーディオ

- オーディオリファレンス

- オーディオクリップ

- Audio Listener

- オーディオソース

- Audio Mixer

- Audio Filter

- Audio Effect

- Audio Low Pass Effect

- Audio High Pass Effect

- Audio Echo Effect

- Audio Flange Effect

- Audio Distortion Effect

- Audio Normalize Effect

- Audio Parametric Equalizer Effect

- Audio Pitch Shifter Effect

- Audio Chorus Effect

- Audio Compressor Effect

- Audio SFX Reverb Effect

- Audio Low Pass Simple Effect

- Audio High Pass Simple Effect

- Reverb Zones

- Microphone(マイク)

- Audio Settings

- ビデオの概要

- アニメーション

- ユーザーインターフェース (UI)

- ナビゲーションと経路探索

- Unity サービス

- Unity Services のためのプロジェクトの設定

- Unity Organizations

- Unity Ads

- Unity Analytics

- Unity Cloud Build

- Automated Build Generation

- サポートするプラットフォーム

- サポートする Unity のバージョン

- バージョン管理システム

- Unity Developer Dashboard を使用して Unity Cloud Build を Git 用に設定

- Unity エディター を使用して Unity Cloud Build を Git 用に設定

- Unity Developer Dashboard を使用して Unity Cloud Build を Mercurial 用に設定

- Unity エディター を使用して Unity Cloud Build を Mercurial 用に設定

- Apache Subversion (SVN) で Unity Cloud Build を使用

- Unity Developer Dashboard を使用して Unity Cloud Build を Perforce 用に設定

- Unity エディター を使用して Unity Cloud Build を Perforce 用に設定

- iOS 用のビルド

- Advanced Options (詳細オプション)

- ビルドマニフェスト

- Cloud Build REST API

- Unity IAP

- Unity IAP の設定

- クロスプラットフォームガイド

- ストア ガイド

- ストアの実装

- IAP Promo

- Unity Collaborate

- Unity Cloud Diagnostics

- Unity Integration

- Multiplayer

- XR

- オープンソースリポジトリ

- アセットストアへの公開

- プラットフォーム開発

- Unity as a Library を他のアプリケーションで使用

- スタンドアロン

- macOS

- Apple TV

- WebGL

- iOS

- Android

- Windows

- Unity を Windows と UWP アプリケーションへ統合

- Windows 全般

- ユニバーサル Windows プラットフォーム

- Getting Started

- Universal Windows Platform: Deployment

- Universal Windows Platform (UWP) build settings

- Universal Windows Platform: Profiler

- Universal Windows Platform: Command line arguments

- Universal Windows Platform: Association launching

- AppCallbacks class

- Universal Windows Platform: WinRT API in C# scripts

- ユニバーサル Windows プラットフォームの Player 設定

- Universal Windows Platform: IL2CPP scripting back end

- FAQ

- Universal Windows Platform: Examples

- Universal Windows Platform: Code snippets

- Known issues

- モバイル開発者チェックリスト

- 実験的機能

- 古いトピック

- ベスト プラクティス ガイド

- エキスパートガイド

- New in Unity 2019.3

- 用語集

- Unity User Manual (2019.3)

- Unity を使用する

- 主なウィンドウ

- シーンビュー

- シーンビューのナビゲーション

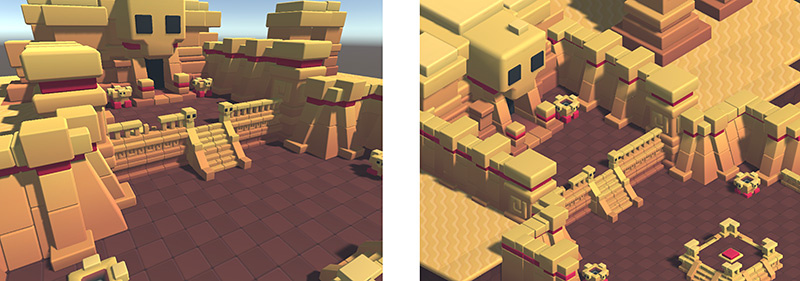

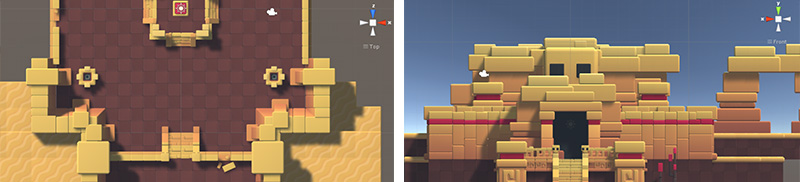

シーンビューのナビゲーション

シーンビューには、素早く効率的に移動するのに役立つ一揃いのナビゲーションコントロールがあります。

シーンギズモ

シーンギズモはシーンビューの右上の端にあります。これはシーンビューカメラの現在の方向を表示し、カメラの視野角と投影モードの素早い変更を可能にします。

シーンギズモには、キューブの各側面に円錐を逆さにしたようなアームがあります。前方に突き出したアームには X、 Y、 Z とラベルがついています。アームのいずれかをクリックすると、アームが示す軸の方向 (Top (上から) ビュー、Left (左) ビュー、Front (正面) ビューなど) へシーンビューのカメラの方向を変えます。キューブを右クリックしてビュー方向のリストメニューを出すこともできます。デフォルトのビュー方向に戻すには、シーンギズモを右クリックし Free を選択します。

また、透視投影 のオンとオフを切り替えることができます。これは、シーンビューの投影モードを 透視投影 と 平行投影 (「等角投影」と呼ばれることもあります) 間で変更します。これを行うには、シーンギズモの中央のキューブか、シーンギズモの下にある文字をクリックします。平行投影ビューは遠近法でなく、アームをクリックして正面、上方、側面の平面図を得るのに便利です。

(上のシーンの出典は BITGEM)

シーンビューが厄介な視点 (逆さまであったり、分かりにくい角度) にある場合は、Shift キーを押しながらシーンギズモの中心にあるキューブをクリックして、透視投影 ビューで側面少し上からシーンを見る角度にします。

ギズモの右上にあるロックをクリックすると、シーンの回転を有効/無効にすることができます。いったんシーンの回転を無効にすると、マウスの右クリックはビューを回転させるのではなく、パンします。これは、ハンドツール (下の ハンドツール を参照) と同様です。

2D モード では XY 平面を垂直に見たビューしかないので、シーンギズモは表示されないことに注意してください。

シーンギズモ: Mac のトラックパッドジェスチャー

トラックパッドを搭載した Mac では、2 本の指でドラッグするとビューをズームできます。

また、3 本の指を使用することで シーンギズモ のアームをクリックする動作ができます。上下左右にドラッグしてシーンビューカメラを対応する方向にスナップします。MacOS X 10.7 Lion の場合、この機能を有効にするためにはトラックパッドの設定を変更する必要があります。

- 「システム環境設定」を開き、「トラックパッド」を開きます。(もしくはスポットライトで、トラックパッドと検索します。)

- 「その他のジェスチャ」オプションをクリックしてください。

- 「ページ間をスワイプ」というラベルの付いた最初のオプションをクリックします。そして「3本指でスワイプ」か「2本指または3本指でスワイプ」のどちらかに設定します。

シーンビューでの移動、回転、ズーム

移動、回転、ズームはシーンビューナビゲーションにおいて重要な操作です。したがって Unity では最大限に使いやすくするために、これらの操作について複数の方法を用意しています。

方向キーでの移動

方向キー を使用して、「歩き回る」ように、シーンの中を動く事ができます。上下の方向キーは、カメラ向きに沿って前方と後方に移動させます。左右の方向キーは横に向かってビューをパンします。Shift キーと方向キーを一緒に押すとより速く移動できます。

ハンドツール

ハンドツールを選択すると (ショートカット: Q)、以下のマウス操作ができます。

移動: クリック&ドラッグでカメラを移動します。

移動: クリック&ドラッグでカメラを移動します。

回転: Alt を押したまま、クリック&ドラッグでカメラを現在のピボットポイントを中心に回転します。2D モードのビューは平行投影のため、このオプションは 2D モードでは使用できません。

回転: Alt を押したまま、クリック&ドラッグでカメラを現在のピボットポイントを中心に回転します。2D モードのビューは平行投影のため、このオプションは 2D モードでは使用できません。

ズーム: Alt を押したまま、右クリックアンドドラッグで、シーンビューをズームできます。Mac では、Control を押したまま、左クリックアンドドラッグします。

ズーム: Alt を押したまま、右クリックアンドドラッグで、シーンビューをズームできます。Mac では、Control を押したまま、左クリックアンドドラッグします。

さらに Shift を押したままで行うと移動やズームが速くなります。

フライスルーモード

Flythroughモード を使用すると、多くのゲームでナビゲートするのと同様に、1人称で飛んでシーンビューをナビゲートできます。

- 右マウスボタンをクリックしたままにする。

- ビューの移動は、マウスを使いながら WASD キーを使用すると、左/右/前/後に移動し、Q と E キーで上下に移動します。

- Shift を押したままにすると、より速く動くようになります。

フライスルーモードは、 透視投影モード のために設計されています。 平行投影モード では、マウスの右ボタンを押しながらマウスを動かすとカメラが周回します。

2D モードではフライスルーモードは使用できないことに注意してください。その代わりに、マウスの右ボタンを押したままマウスを移動すると、シーンビューをパンすることができます。

Camera speed

シーンビューでカメラの現在のスピードを変更するには、ツールバーのカメラアイコンをクリックします。フライスルーモード では、シーン内を移動しながらカメラのスピードを変更できます。これを行うには、マウスのスクロールホイールを使用するか、トラックパッド上で2本の指をドラッグします。

For more information, see the documentation on Camera settings.

動きのショートカット

より効率良くするために、これらのすべての制御はどのトランスフォームツールが選択されていても使用できます。一番便利な制御の仕方は、使用しているマウスまたトラックパッドに依存します。

| 動き | 3 ボタンマウス | 2 ボタンマウス、トラックパッド | Mac の 1 ボタンマウス、トラックパッド |

|---|---|---|---|

| 移動 | Alt + 中央のマウスボタンを押しながら、ドラッグ | Alt + Control + 左クリックしながら、ドラッグ | Alt + Command + 左クリックしながら、ドラッグ |

| 回転 (2D モードでは使用不可) | Alt + 左クリックしながら、ドラッグ | Alt + 左クリックしながら、ドラッグ | Alt + 左クリックしながら、ドラッグ |

| ズーム | スクロールホイールを使用、または、Alt + 右のマウスボタンを押しながら、ドラッグ | Alt + 右クリックしながら、ドラッグ | 指 2 本でズームイン/アウトにスワイプ、または、Alt + Command + 左クリックしながら、ドラッグ |

| 速度の変更 (フライスルーモードでのみ使用可能) | 移動中にスクロールホイールを使用します。 | 移動しながら 2 本の指でドラッグします。 | 移動しながら 2 本の指でドラッグします。 |

ビューをゲームオブジェクト上にセンタリング

ゲームオブジェクトが中心になるようにシーンビューをセンタリングするには、Hierarchy でゲームオブジェクトを選択し、マウスをシーンビューへ移動し、F を押します。メニューバーで Edit > Frame Selected を選択しても同様です。オブジェクトが移動してもビューをオブジェクトに固定したい場合は、 Shift と F を押します。これは、メニューバーで Edit > Lock View to Selected を選択しても同じです。

Did you find this page useful? Please give it a rating:

Thanks for rating this page!

What kind of problem would you like to report?

Thanks for letting us know! This page has been marked for review based on your feedback.

If you have time, you can provide more information to help us fix the problem faster.

Provide more information

You've told us this page needs code samples. If you'd like to help us further, you could provide a code sample, or tell us about what kind of code sample you'd like to see:

You've told us there are code samples on this page which don't work. If you know how to fix it, or have something better we could use instead, please let us know:

You've told us there is information missing from this page. Please tell us more about what's missing:

You've told us there is incorrect information on this page. If you know what we should change to make it correct, please tell us:

You've told us this page has unclear or confusing information. Please tell us more about what you found unclear or confusing, or let us know how we could make it clearer:

You've told us there is a spelling or grammar error on this page. Please tell us what's wrong:

You've told us this page has a problem. Please tell us more about what's wrong:

Thank you for helping to make the Unity documentation better!

Your feedback has been submitted as a ticket for our documentation team to review.

We are not able to reply to every ticket submitted.